Discours de Strasbourg, création du R.P.F

Création du Rassemblement du Peuple Français

Discours de Strasbourg_220517_134927.pdf

Document Adobe Acrobat [3.4 MB]

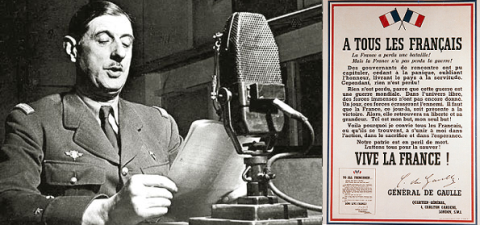

Appel du 18 juin

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement.

Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres.

Général de Gaulle

Discours du Vel d'hiv, 14 décembre 1948

Discours de Bagatelle, 1er mai 1950

A la bonne heure ! Nous sommes bien vivants ! Il n'est que de nous voir pour être sûr que notre peuple n'est aucunement disposé à terminer sa carrière. Il n'est que de nous voir pour, discerner où les travailleurs mettent aujourd'hui leur espérance. La masse immense que voilà prouve aux insulteurs qu'ils perdent l'argent qu'on leur donne et, aux couards, qu'en dépit de leur neurasthénie, rien n'est perdu pour la France.

Ah ! certes, nous connaissons les peines et les soucis de tant de gens et de familles. Nous entendons la rumeur d'alarme qui retentit dans l'univers. Mais, si nous sommes lucides, nous sommes également résolus. Pourquoi? Parce qu'à travers les obstacles nous avons choisi notre route. C'est celle qui monte et va tout droit. Au fond, depuis dix ans et plus, nous sommes, nous, ceux qui ne veulent pas que la France donne sa démission.

Mais d'autres, hélas ! y consentent. D'abord, les malheureux pour qui notre pays ne doit être que l'un des domaines du Kremlin. Mais aussi, certains Français qui doutent de la France : « C'en est trop ! chuchotent ceux-là. Nous sommes maintenant tombés trop bas pour pouvoir remonter la pente. Prenons-en notre parti ! A l'intérieur ne touchons à rien, de peur que tout ne s'écroule. A l'extérieur, faisons ce que demandent les étrangers les mieux pourvus. Ainsi pourrons-nous, peut-être, ménager nos chances de vivoter. Et, si la patrie doit mourir, tâchons au moins que sa mort soit douce!»

Oui, voilà ce que murmurent les pleurnichards du renoncement. Il faut dire que l'impuissance du régime ne leur fournit que trop d'arguments. Inversement, ce régime lui-même invoque l'atonie ambiante pour justifier sa médiocrité. Inutile de chercher ailleurs les causes de cette maladie d'abandon qui, naguère, malgré la valeur de certains des hommes au pouvoir et beaucoup d'efforts accomplis par la nation, nous fit lâcher les gages que nous avait valus la victoire de 1918, nous empêcha d'établir jamais, ni l'harmonie sociale, ni l'équilibre financier, figea notre défense dans la ligne Maginot, nous conduisit à Munich, détourna le dernier Gouvernement de la Troisième République, aux jours tragiques de 1940, de poursuivre la lutte dans l'Empire et aboutit, enfin, à l'effondrement et à la capitulation.

Nous incarnons, nous autres, le contraire de cette politique du perpétuel recul. C'est parce que, dans l'extrémité, nous pûmes rendre à la nation confiance en elle-même, conduire son effort avec autorité et commencer la rénovation, que la guerre fut gagnée, que le pays fut redressé, que la liberté et l'ordre furent restaurés. Mais, à peine cela était-il fait, qu'on vit le régime des partis se rétablir contre nous, trompant d'abord le pauvre monde par des programmes et des prospectus, pour s'engluer ensuite dans une stagnation lamentable. Et, comme ses clans et ses groupes se sentent désormais condamnés, ils achèvent de se coaguler dans le conservatisme des sièges et des places.

On comprend donc très bien pourquoi nous, qui voulons la France agissante et indépendante, trouvons devant nous deux catégories d'opposants. D'un côté, ou, comme on eût dit jadis, « à notre gauche », les séparatistes. De l'autre côté, ou, « à notre droite », la coopérative de conservation politicienne et sociale qui, pour le moment, s'appelle : Troisième Force. Je ne commettrai certes pas l'erreur ni l'injustice de mettre sur le même plan les opposants des deux espèces. Les premiers sont les ennemis de l'État. Les seconds ne font que lui nuire. Mais les uns, comme les autres, font obstacle au redressement. Il en est ainsi, d'abord pour ce qui concerne la question principale, celle qui est au fond du drame de notre siècle, je veux dire la question de la condition ouvrière.

Un jour, la machine a paru. Le capital l'a épousée. Le couple a pris possession du monde. Dès lors, beaucoup d'hommes, surtout les ouvriers, sont tombés sous sa dépendance. Liés aux machines quant à leur travail, au patron quant à leur salaire : ils se sentent moralement réduits et matériellement menacés. Et voilà la lutte des classes ! Elle est partout, aux ateliers, aux champs, aux bureaux, dans la rue, au fond des yeux et des âmes. Elle empoisonne les rapports humains, affole les États, brise l'unité des nations, fomente les guerres.

Car, c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses subies depuis trente-cinq ans. Aujourd'hui, c'est la même question, toujours posée, jamais résolue, qui pousse le monde vers un drame nouveau. C'est elle qui fournit de prétextes la tyrannie qui s'étend sur les deux tiers de l'Europe et de l'Asie. C'est elle qui, chez nous, procure aux séparatistes tant de concours désespérés. C'est elle qui empêche la prospérité de prendre son essor pour adoucir les misères humaines. Ah ! les pays libres peuvent bien déployer leur propagande et se ruiner en armements, l'épée, de Damoclès demeurera suspendue tant que chaque homme ne trouvera pas dans la société sa place, sa part, sa dignité.

Eh bien ! Nous voulons cela ! D'autres peuvent le caricaturer, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. C'est l'Association des hommes, de leurs intérêts, de leurs capacités, que nous entendons bâtir. Ce sont des sociétaires, et non des adversaires, qui, selon nous, doivent assurer ensemble la marche des entreprises. Ce sont des contrats, établis en vue du meilleur rendement et assurant à chacun sa part des bénéfices, qui doivent remplacer aussi bien le dirigisme des prix et salaires que le système de ces conventions qui ne sont que des armistices. En raison de tout ce que la France a souffert et de tout ce qui la menace, nous avons décidé, nous, de réaliser cette réforme. Nous y appelons le peuple français. Il nous faut, pour y réussir, vaincre les séparatistes qui ne veulent pas que les plaies soient guéries. Il nous faut aussi faire liquider par le pays la coopérative qui étale maintenant son impuissance au milieu de l'angoisse ouvrière, des affaires ralenties, des grèves pourrissantes, des conciliations .avortées, et pour qui le mouvement serait une mortelle catastrophe.

Nous avons choisi, nous, une fois pour toutes pour le présent et l'avenir. N'est-ce pas ? les jeunes, qui m'entendez !

Mais nous savons bien, nous autres, que l'indépendance, la rénovation exigent un régime capable de mettre en oeuvre l'État et de conduire la nation. C'est le contraire, bien entendu, qu'ont réalisé et que maintiennent contre nous les séparatistes, unis pour cela aux coopérateurs de la conservation. Les premiers, en effet, jugent que ce système de confusion favorise leurs entreprises. Les seconds s'accrochent à une bâtisse où s'abritent les jeux, intrigues, vanités, qui font la vie des partis. Nous voulons, nous, arracher les Pouvoirs publics à la discrétion des chapelles, faire en sorte que le Gouvernement, le Parlement, la Justice, soient séparés et, par conséquent, responsables chacun pour son compte, avec, au-dessus d'eux, un arbitrage national qui puisse recourir au pays. Nous voulons que notre peuple se rassemble pour son salut, au lieu de se laisser diviser et subdiviser par des fractions dont les querelles l'épuisent, servent ses adversaires et ne nourrissent que les partisans.

Hier, tandis que la France, opprimée par l'invasion et étouffant sous l'humiliation, entendait les voix du parti pris, du mensonge, du renoncement, retentir à tous les échos, moi-même et mes compagnons n'avons jamais cessé de dire : « Rien ne compte, excepté de vaincre. Il n'y a qu'une route à suivre, celle du combat ! » Quant à nous, à aucun moment, nous ne fîmes autre chose que d'agir pour y réussir sans concéder en rien à la mollesse, ni au désespoir. Nous étions peu, au départ. Mais, à mesure des événements, combien de Français nous rallièrent de corps ou d'âme, y compris beaucoup de ceux qui, d'abord, nous avaient négligés ou même combattus ! A la fin, par la voix de Paris criant sa joie sur les Champs-Élysées, la nation tout entière devait nous donner raison.

Aujourd'hui, dans le tumulte d'un monde en fusion, au milieu de tant d'appels à la haine ou à la faiblesse, parmi tous les intérêts opposés et embrouillés, moi-même et mes compagnons disons au pays : « Rien ne compte excepté de renaître. Rétablir l'unité, avant tout par l'harmonie sociale ; maintenir l'indépendance ; bâtir l'État qu'il nous faut avec sa force et sa justice. C'est le salut ». Et nous marchons vers le but, sans nous en laisser détourner par aucune combinaison. Nous sommes sûrs qu'à la masse des Français qui nous a déjà rejoints s'ajoutent, pas à pas, beaucoup de ceux qui, d'abord, ne nous entendirent pas ou refusèrent de nous suivre.

Travailleurs ! C'est avec vous, d'abord, que je veux bâtir la France nouvelle. Quand encore une fois, ensemble, nous aurons gagné la partie, en dépit des excitations des destructeurs et des intrigues des diviseurs, on apercevra tout à coup une nation joyeuse et rassemblée où, je vous en réponds, vous aurez votre digne place. Alors, on verra sortir, des voiles qui le cachent encore, le visage radieux de la France !

Discours prononcé place de la République à Paris, 4 septembre 1958

C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'Ancien régime avait réalisé

l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais, tandis qu'une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il se montrait hors d'état de s'adapter à un monde nouveau. C'est alors, qu'au

milieu de la tourmente nationale et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle devait rester cela à

travers les péripéties agitées de son histoire. Aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.

Certes, la République a revêtu des formes diverses au cours de ses règnes successifs. En 1792, on la vit révolutionnaire et guerrière, renverser trônes et privilèges, pour succomber, huit ans plus

tard, dans les abus et les troubles qu'elle n'avait pu maîtriser. En 1848, on la vit s'élever au-dessus des barricades, se refuser à l'anarchie, se montrer sociale au-dedans et fraternelle au-dehors,

mais bientôt s'effacer encore faute d'avoir accordé l'ordre avec l'élan du renouveau. Le 4 septembre 1870, au lendemain de Sedan, on la vit s'offrir au pays pour réparer le désastre.

De fait, la République sut relever la France, reconstituer les armées, recréer un vaste empire, renouer des alliances solides, faire de bonnes lois sociales, développer l'instruction. Si bien qu'elle

eut la gloire d'assurer, pendant la Première Guerre mondiale, notre salut et notre victoire. Le 11 novembre, quand le peuple s'assemble et que les drapeaux s'inclinent pour la commémoration,

l'hommage que la patrie décerne à ceux qui l'ont bien servie s'adresse aussi à la République.

Cependant, le régime comportait des vices de fonctionnement qui avaient pu sembler supportables à une époque assez statique, mais qui n'étaient plus compatibles avec les mouvements humains, les

changements économiques, les périls extérieurs, qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale. Faute qu'on y eût remédié, les événements terribles de 1940 emportèrent tout. Mais quand, le 18 juin,

commença le combat pour la libération de la France, il fut aussitôt proclamé que la République à refaire serait une République nouvelle. La résistance tout entière ne cessa pas de l'affirmer.

On sait, on ne sait que trop, ce qu'il advint de ces espoirs. On sait, on ne sait que trop, qu'une fois le péril passé, tout fut livré et confondu à la discrétion des partis. On sait, on ne sait que

trop, quelles en furent les conséquences. A force d'inconsistance et d'instabilité et quelles que pussent être les intentions, souvent la valeur, des hommes, le régime se trouva privé de l'autorité

intérieure et de l'assurance extérieure sans lesquelles il ne pouvait agir. Il était inévitable que la paralysie de l'État amenât une grave crise nationale et qu'aussitôt la République fût menacée

d'effondrement.

Le nécessaire a été fait pour obvier à l'irrémédiable à l'instant même où il était sur le point de se produire. Le déchirement de la nation fut, de justesse, empêché. On a pu sauvegarder la chance

ultime de la République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de nouvelle Constitution et de le soumettre à la décision du

peuple.

Nous l'avons fait sur la base des principes posés lors de notre investiture. Nous l'avons fait avec la collaboration du Conseil consultatif institué par la loi. Nous l'avons fait compte tenu de

l'avis solennel du Conseil d'État. Nous l'avons fait après délibérations très libres et très approfondies de nos propres Conseils de ministres ; ceux-ci formés d'hommes aussi divers que possible

d'origines et, de tendances, mais résolument solidaires. Nous l'avons fait, sans avoir, entre-temps, attenté à aucun droit du peuple, ni à aucune liberté publique. La nation, qui seule juge,

approuvera ou repoussera notre oeuvre. Mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.

Ce qui, pour les pouvoirs publics, est désormais primordial, c'est leur efficacité et leur continuité. Nous vivons en un temps où des forces gigantesques sont en train de transformer le monde. Sous

peine de devenir un peuple périmé et dédaigné, il nous faut, dans les domaines scientifique, économique, social, évoluer rapidement. D'ailleurs à cet impératif répondent le goût du progrès et la

passion des réussites techniques qui se font jour parmi les Français et, d'abord, dans notre jeunesse. Il y a là des faits qui dominent notre existence nationale et doivent, par conséquent, commander

nos institutions.

La nécessité de rénover l'agriculture et l'industrie, de procurer les moyens de vivre, de travailler, de s'instruire, de se loger, à notre population rajeunie, d'associer les travailleurs à la marche

des entreprises, nous pousse à être, dans les affaires publiques, dynamiques et expéditifs. Le devoir de ramener la paix en Algérie, ensuite celui de la mettre en valeur, enfin celui de régler la

question de son statut et de sa place dans notre ensemble, nous imposent des efforts difficiles et prolongés. Les perspectives que nous ouvrent les ressources du Sahara sont magnifiques, certes, mais

complexes. Les rapports entre la métropole et les territoires d'outre-mer exigent une profonde adaptation. L'univers est traversé de courants qui mettent en cause l'avenir de l'espèce humaine et

portent la France à se garder, tout en jouant le rôle de mesure, de paix, de fraternité, que lui dicte sa vocation. Bref, la nation française refleurira ou périra suivant que l'État aura ou n'aura

pas assez de force, de constance, de prestige, pour la conduire là où elle doit aller.

C'est donc pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes, qu'a été établi le projet de Constitution. Que le pays puisse être effectivement dirigé par ceux qu'il mandate et

leur accorde la confiance qui anime la légitimité. Qu'il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national, élu par les citoyens qui détiennent un mandat public, chargé d'assurer le

fonctionnement régulier des institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, répondant, en cas d'extrême péril, de l'indépendance, de l'honneur, de l'intégrité de la France

et du salut de la République. Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qui ne se détourne pas vers autre chose que sa tâche, et qui,

par là, mérite l'adhésion du pays. Qu'il existe un parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, sans prétendre sortir de son rôle. Que

gouvernement et parlement collaborent mais demeurent séparés quant à leurs responsabilités et qu'aucun membre de l'un ne puisse, en même temps, être membre de l'autre. Telle est la structure

équilibrée que doit revêtir le pouvoir. Le reste dépendra des hommes.

Qu'un conseil économique et social, désigné en dehors de la politique par les organisations professionnelles et syndicales du pays et de l'outre-mer, fournisse ses avis au parlement et au

gouvernement. Qu'un comité constitutionnel, dégagé de toute attache, ait qualité pour apprécier si les lois votées sont conformes à la Constitution et si les élections diverses ont eu lieu

régulièrement. Que l'autorité judiciaire soit assurée de son indépendance et demeure la gardienne de la liberté de chacun. La compétence, la dignité, l'impartialité de l'État en seront mieux

garanties.

Qu'entre la nation française et ceux des territoires d'outremer qui le veulent, soit formée une Communauté, au sein de laquelle chaque territoire va devenir un État qui se gouvernera lui-même, tandis

que la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière, celle des matières premières, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, les communications

lointaines, constitueront un domaine commun dont auront à connaître les organes de la Communauté : Président, Conseil exécutif, Sénat, Cour d'arbitrage. Ainsi, cette vaste organisation

rénovera-t-elle l'ensemble humain groupé autour de la France. Ce sera fait en vertu de la libre détermination de tous. En effet, chaque territoire aura la faculté, soit d'accepter par son vote au

référendum la proposition de la France, soit de la refuser et, par là même, de rompre avec elle tout lien. Devenu membre de la Communauté, il pourra dans l'avenir, après s'être mis d'accord avec les

organes communs, assumer son propre destin indépendamment des autres.

Qu'enfin, pendant les quatre mois qui suivront le référendum, le gouvernement ait la charge des affaires du pays et fixe, en particulier, le régime électoral. De cette façon, pourront être prises,

sur mandat donné par le peuple, les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions.

Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire et en quoi consiste la Constitution qui sera, le 28 septembre, soumise à vos suffrages. De tout mon coeur, au nom de la France, je vous demande de

répondre : OUI !

Si vous ne le faites pas, nous en reviendrons, le jour même, aux errements que vous savez. Si vous le faites, le résultat sera de rendre la République forte et efficace, pourvu que les responsables

sachent, désormais, le vouloir ! Mais il y aura aussi, dans cette manifestation positive de la volonté nationale, la preuve que notre pays retrouve son unité et, du coup, les chances de sa grandeur.

Le monde, qui discerne fort bien quelle importance notre décision va revêtir pour lui-même, en tirera la conclusion. Peut-être l'a-t-il, dès à présent, tirée ! Un grand espoir se lèvera sur la

France. Je crois qu'il est déjà levé !

Vive la République !

Vive la France !

Discours de Phnom-Penh

De tout cœur, je remercie Son Altesse Royale le prince Norodom Sihanouk de nous réserver un accueil aussi magnifique dans sa noble capitale. En même temps, je remercie le peuple khmer de

m'apporter cet extraordinaire témoignage de sa généreuse confiance, ainsi que de l'amitié profonde qui unit nos deux pays.

L'amitié, la confiance ! Oui ! Entre le Cambodge et la France, quelle que soit la diversité des origines et des latitudes, que d'affinités, en effet ! De part et d'autre, une histoire chargée de

gloires et de douleurs, une culture et un art exemplaires, une terre féconde, aux frontières vulnérables, entourée d'ambitions étrangères et au-dessus de laquelle le péril est sans cesse suspendu. Le

fait, qu'il y a un siècle, les deux nations associèrent pour un temps leurs destinées a pu, certes, aider le Cambodge à maintenir son intégrité tandis que la France y trouvait un très utile concours.

Mais, ensuite, ayant, d'un commun accord, séparé leurs souverainetés et donné comme base à leurs rapports une amicale coopération, voici que l'estime et l'affection que se portent mutuellement les

deux peuples sont aujourd'hui plus grandes que jamais.

Cette estime et cette affection, il me faut dire que, pour nous Français, elles sont amplement justifiées par ce que fait le Cambodge, depuis qu'il y a treize ans il a repris l'entière disposition de

lui-même. Nous voyons le Royaume, malgré de graves difficultés, agir en faveur de l'équilibre et de la paix dans la région du monde où il se trouve, tout en maintenant sa personnalité, sa dignité,

son indépendance. Nous assistons, sous l'impulsion très dynamique de Votre Altesse Royale, à un développement intérieur, dont des centaines d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, des milliers de

petites et de moyennes entreprises, des milliers de kilomètres de routes et de pistes, des dizaines de milliers d'hectares de plantations - le tout réalisé par des ingénieurs, des experts, des

travailleurs cambodgiens - attestent d'année en année la vigueur et l'étendue. La devise "Le Cambodge s'aide lui-même", que Votre gouvernement a inscrite sur tous les chantiers, est, pour le peuple

khmer, un motif de juste fierté et, pour d'autres, un encourageant exemple. Nous constatons, au surplus, que cet effort national ne détourne nullement votre pays de recourir à la langue et à la

culture françaises, ainsi qu'aux professeurs, aux techniciens, aux médecins, aux industriels français, pour aider à ses propres progrès, tout en utilisant des concours fournis d'ailleurs et en

faisant légitimement en sorte que les réalisations accomplies sur son territoire aient été voulues par lui et le servent directement. Au total, nous voyons le Cambodge, bien qu'il demeure fidèle à

ses antiques traditions, s'ouvrir délibérément à la civilisation moderne et, grâce à une rare stabilité intérieure, accomplir pas à pas, au profit de tous ses enfants, une remarquable

transformation.

Mais, tandis que le Royaume avance dans la bonne voie, pourquoi faut-il qu'à ses frontières la guerre provoque un déchaînement de massacres et de ruines qui menace son propre avenir ?

Ces malheurs, le Chef de l'État khmer les avait prévus, mais il avait aussi indiqué à temps ce qu'il convenait de faire pour les conjurer, à condition qu'on le voulût de bonne foi. Au lendemain des

accords de Genève de 1954, le Cambodge choisissait, avec courage et lucidité, la politique de la neutralité, qui découlait de ces accords et qui, dès lors que ne s'exerçait plus la responsabilité de

la France, aurait seule pu épargner à l'Indochine de devenir un terrain d'affrontement pour les dominations et idéologies rivales et une sollicitation pour l'intervention américaine. C'est pourquoi,

tandis que votre pays parvenait à sauvegarder son corps et son âme parce qu'il restait maître chez lui, on vit l'autorité politique et militaire des États-Unis s'installer à son tour au Viêt-nam du

Sud et, du même coup, la guerre s'y ranimer sous la forme d'une résistance nationale. Après quoi, des illusions relatives à l'emploi de la force conduisirent au renforcement continuel du Corps

expéditionnaire et à une escalade de plus en plus étendue en Asie, de plus en plus proche de la Chine, de plus en plus provocante à l'égard de l'Union Soviétique, de plus en plus réprouvée par nombre

de peuples d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, et, en fin de compte, de plus en plus menaçante pour la paix du monde.

Devant une telle situation, dont tout donne, hélas ! à penser qu'elle va aller en s'aggravant, je déclare ici que la France approuve entièrement l'effort que déploie le Cambodge pour se tenir en

dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui ! La position de la France est prise. Elle l'est par la condamnation qu'elle porte, sur les actuels

événements. Elle l'est par sa résolution de n'être pas, où que ce soit et quoi qu'il arrive, automatiquement impliquée dans l'extension éventuelle du drame et de garder, en tout cas, les mains

libres. Elle l'est, enfin, par l'exemple qu'elle-même a donné naguère en Afrique du Nord, en mettant délibérément un terme à des combats stériles sur un terrain que, pourtant, ses forces dominaient

sans conteste, qu'elle administrait directement depuis cent trente-deux ans et où étaient installés plus d'un million de ses enfants. Mais, comme ces combats n'engageaient ni son bonheur, ni son

indépendance et qu'à l'époque où nous sommes ils ne pouvaient aboutir à rien qu'à des pertes, des haines, des destructions, sans cesse accrues, elle a voulu et su en sortir sans qu'aient, de ce fait,

souffert - bien au contraire ! - son prestige, sa puissance et sa prospérité.

Eh bien ! La France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent, par eux-mêmes et eux non plus, aucune issue. Suivant elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier

américain vienne à être anéanti sur place, il n'y a, d'autre part, aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi de l'étranger venu de l'autre Pacifique, quelles que puissent

être ses intentions et si puissantes que soient ses armes. Bref, pour longue et dure que doive être l'épreuve, la France tient pour certain qu'elle n'aura pas de solution militaire.

A moins que l'univers ne roule vers la catastrophe, seul un accord politique pourrait donc rétablir la paix. Or, les conditions d'un pareil accord étant bien claires et bien connues, il est encore

temps d'espérer. Tout comme celui de 1954, l'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont

effectivement, en laissant à chacun d'eux la responsabilité entière de ses affaires. Les contractants seraient donc les pouvoirs réels qui s'y exercent et, parmi les autres États, tout au moins les

cinq puissances mondiales. Mais la possibilité et, à plus forte raison, l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendraient, évidemment, de la décision et de l'engagement qu'aurait

auparavant voulu prendre l'Amérique, de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé.

Sans nul doute, une pareille issue n'est pas du tout mûre aujourd'hui, à supposer qu'elle le devienne jamais. Mais la France estime nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux il n'en existe aucune autre,

sauf à condamner le monde à des malheurs toujours grandissants. La France le dit au nom de son expérience et de son désintéressement. Elle le dit en raison de l'œuvre qu'elle a accomplie naguère dans

cette région de l'Asie, des liens qu'elle y a conservés, de l'intérêt qu'elle continue de porter aux peuples qui y vivent et dont elle sait que ceux-ci le lui rendent. Elle le dit à cause de l'amitié

exceptionnelle et deux fois séculaire que, d'autre part, elle porte à l'Amérique, de l'idée que, jusqu'à présent elle s'en était faite, comme celle-ci se la faisait d'elle-même, savoir celle d'un

pays champion de la conception suivant laquelle il faut laisser les peuples disposer à leur façon de leur propre destin. Elle le dit compte tenu des avertissements que Paris a depuis longtemps

multipliés à l'égard de Washington quand rien encore n'avait été commis d'irréparable. Elle le dit, enfin, avec la conviction, qu'au degré de puissance, de richesse, de rayonnement, auquel les

États-Unis sont actuellement parvenus, le fait de renoncer, à leur tour, à une expédition lointaine dès lors qu'elle apparaît sans bénéfice et sans justification et de lui préférer un arrangement

international organisant la paix et le développement d'une importante région du monde, n'aurait rien, en définitive, qui puisse blesser leur fierté, contrarier leur idéal et nuire à leurs intérêts.

Au contraire, en prenant une voie aussi conforme au génie de l'Occident, quelle audience les États-Unis retrouveraient-ils d'un bout à l'autre du monde et quelle chance recouvrerait la paix sur place

et partout ailleurs ! En tout cas, faute d'en venir là, aucune médiation n'offrira une perspective de succès et c'est pourquoi la France, pour sa part, n'a jamais pensé et ne pense pas à en proposer

aucune.

Où donc, mieux qu'à Phnom-Penh, aurais-je pu formuler cette attitude et cette espérance, puisque ce sont aussi celles du Cambodge, puisque le Royaume, au milieu de l'Indochine déchirée, apparaît

comme un modèle d'unité et d'indépendance, puisque l'amitié active de nos deux gouvernements et de nos deux peuples est aujourd'hui plus vivante que jamais, puisqu'en voici la preuve inoubliable

!

Vive le Cambodge !

Discours de Bayeux

Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs furent témoins d'un des plus grands événements de l'Histoire. Nous attestons qu'ils en furent dignes. C'est ici que, quatre années après le désastre initial de la France et des Alliés, débuta la victoire finale des Alliés et de la France. C'est ici que l'effort de ceux qui n'avaient jamais cédé et autour desquels s'étaient, à partir du 18 juin 1940, rassemblé l'instinct national et reformée la puissance française tira des événements sa décisive justification.

En même temps, c'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État ; l'État légitime, parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation ; l'État dont la souveraineté réelle avait été transportée du côté de la guerre, de la liberté et de la victoire, tandis que la servitude n'en conservait que l'apparence ; l'État sauvegardé dans ses droits, sa dignité, son autorité, au milieu des vicissitudes du dénuement et de l'intrigue ; l'État préservé des ingérences de l'étranger ; l'État capable de rétablir autour de lui l'unité nationale et l'unité impériale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de porter la victoire à son terme, en commun avec les Alliés, de traiter d'égal à égal avec les autres grandes nations du monde, de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction.

Si cette grande oeuvre fut réalisée en dehors du cadre antérieur de nos institutions, c'est parce que celles-ci n'avaient pas répondu aux nécessités nationales et qu'elles avaient, d'elles-mêmes,

abdiqué dans la tourmente. Le salut devait venir d'ailleurs. Il vint, d'abord, d'une élite, spontanément jaillie des profondeurs de la nation et qui, bien au-dessus de toute préoccupation de parti ou

de classe, se dévoua au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Sentiment de sa supériorité morale, conscience d'exercer une sorte de sacerdoce du sacrifice et de

l'exemple, passion du risque et de l'entreprise, mépris des agitations, prétentions, surenchères, confiance souveraine en la force et en la ruse de sa puissante conjuration aussi bien qu'en la

victoire et en l'avenir de la patrie, telle fut la psychologie de cette élite partie de rien et qui, malgré de lourdes pertes, devait entraîner derrière elle tout l'Empire et toute la France.

Elle n'y eût point, cependant, réussi sans l'assentiment de l'immense masse française. Celle-ci, en effet, dans sa volonté instinctive de survivre et de triompher, n'avait jamais vu dans le désastre de 1940 qu'une péripétie de la guerre mondiale où la France servait d'avant-garde. Si beaucoup se plièrent, par force, aux circonstances, le nombre de ceux qui les acceptèrent dans leur esprit et dans leur coeur fut littéralement infime. Jamais la France ne crut que l'ennemi ne fût point l'ennemi et que le salut fût ailleurs que du côté des armes de la liberté. A mesure que se déchiraient les voiles, le sentiment profond du pays se faisait jour dans sa réalité. Partout où paraissait la croix de Lorraine s'écroulait l'échafaudage d'une autorité qui n'était que fictive, bien qu'elle fût, en apparence, constitutionnellement fondée. Tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent, en fait et en droit, que s'ils s'accordent avec l'intérêt supérieur du pays, s'ils reposent sur l'adhésion confiante des citoyens. En matière d'institutions, bâtir sur autre chose, ce serait bâtir sur du sable. Ce serait risquer de voir l'édifice crouler une fois de plus à l'occasion d'une de ces crises auxquelles, par la nature des choses, notre pays se trouve si souvent exposé.

Voilà pourquoi, une fois assuré le salut de l'État, dans la victoire remportée et l'unité nationale maintenue, la tâche par-dessus tout urgente et essentielle était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Dès que cela fut possible, le peuple français fut donc invité à élire ses constituants, tout en fixant à leur mandat des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, une fois le train mis sur les rails, nous-mêmes nous sommes retirés de la scène, non seulement pour ne point engager dans la lutte des partis ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser et qui appartient à la nation tout entière, mais encore pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il dirigeait l'État , ne pût fausser dans aucun sens l'oeuvre des législateurs.

Cependant, la nation et l'Union française attendent encore une Constitution qui soit faite pour elles et qu'elles aient pu joyeusement approuver. A vrai dire, si l'on peut regretter que l'édifice

reste à construire, chacun convient certainement qu'une réussite quelque peu différée vaut mieux qu'un achèvement rapide mais fâcheux.

Au cours d'une période de temps qui ne dépasse pas deux fois la vie d'un homme, la France fut envahie sept fois et a pratiqué treize régimes, car tout se tient dans les malheurs d'un peuple. Tant de

secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. Les épreuves inouïes que nous venons de traverser n'ont

fait, naturellement, qu'aggraver cet état de choses. La situation actuelle du monde où, derrière des idéologies opposées, se confrontent des Puissances entre lesquelles nous sommes placés, ne laisse

pas d'introduire dans nos luttes politiques un facteur de trouble passionné. Bref, la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental, qui met toujours tout en question et sous lequel

s'estompent trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent, qui tient au tempérament national, aux péripéties de l'Histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est

indispensable à l'avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent, afin de préserver le crédit des lois, la cohésion des gouvernements, l'efficience des

administrations, le prestige et l'autorité de l'État.

C'est qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. D'autant plus que l'organisation en quelque sorte mécanique de la société moderne rend chaque jour plus nécessaires et plus désirés le bon ordre dans la direction et le fonctionnement régulier des rouages. Comment et pourquoi donc ont fini chez nous la Ière, la IIe, la IIIe Républiques ? Comment et pourquoi donc la démocratie italienne, la République allemande de Weimar, la République espagnole, firent-elles place aux régimes que l'on sait ? Et pourtant, qu'est la dictature, sinon une grande aventure ? Sans doute, ses débuts semblent avantageux. Au milieu de l'enthousiasme des uns et de la résignation des autres, dans la rigueur de l'ordre qu'elle impose, à la faveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens unique, elle prend d'abord un tour de dynamisme qui fait contraste avec l'anarchie qui l'avait précédée. Mais c'est le destin de la dictature d'exagérer ses entreprises. A mesure que se fait jour parmi les citoyens l'impatience des contraintes et la nostalgie de la liberté, il lui faut à tout prix leur offrir en compensation des réussites sans cesse plus étendues. La nation devient une machine à laquelle le maître imprime une accélération effrénée. Qu'il s'agisse de desseins intérieurs ou extérieurs, les buts, les risques, les efforts, dépassent peu à peu toute mesure. A chaque pas se dressent, au-dehors et au-dedans, des obstacles multipliés. A la fin, le ressort se brise. L'édifice grandiose s'écroule dans le malheur et dans le sang. La nation se retrouve rompue, plus bas qu'elle n'était avant que l'aventure commençât.

Il suffit d'évoquer cela pour comprendre à quel point il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets de notre perpétuelle effervescence politique. Il y a là, au surplus, pour nous une question de vie ou de mort, dans le monde et au siècle où nous sommes, où la position, d'indépendance et jusqu'à l'existence de notre pays et de notre Union Française se trouvent bel et bien en jeu. Certes, il est de l'essence même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent, par le suffrage, d'orienter suivant leurs conceptions l'action publique et la législation. Mais aussi tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics : législatif, exécutif, judiciaire, soient nettement séparés et fortement équilibrés et, qu'au-dessus des contingences politiques, soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons.

Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une Assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle Assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième Assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des Députés, la vie locale, elle aussi, a ses tendances et ses droits. Elle les a dans la Métropole. Elle les a, au premier chef, dans les territoires d'outre-mer, qui se rattachent à l'Union Française par des liens très divers. Elle les a dans cette Sarre à qui la nature des choses, découverte par notre victoire, désigne une fois de plus sa place auprès de nous, les fils des Francs. L'avenir des 110 millions d'hommes et de femmes qui vivent sous notre drapeau est dans une organisation de forme fédérative, que le temps précisera peu à peu, mais dont notre Constitution nouvelle doit marquer le début et ménager le développement.

Tout nous conduit donc à instituer une deuxième Chambre dont, pour l'essentiel, nos Conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire, d'autre part, des représentants, des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même de l'État , la voix des grandes activités du pays. Réunis aux élus des assemblée locales des territoires d'outre-mer, les membres de cette Assemblée formeront le grand Conseil de l'Union française, qualifié pour délibérer des lois et des problèmes intéressant l'Union, budgets, relations extérieures, rapports intérieurs, défense nationale, économie, communications.

Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le Président du gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n'y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline, seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n'était, à son poste, que le mandataire d'un parti ?

C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le Président de l'Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et, d'abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les Conseils du gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui, s'il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France.

Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : "Quelle est la meilleure Constitution ?" Il répondait : "Dites-moi, d'abord, pour quel peuple et à quelle époque ?" Aujourd'hui, c'est du peuple français et des peuples de l'Union française qu'il s'agit, et à une époque bien dure et bien dangereuse ! Prenons-nous tels que nous sommes. Prenons le siècle comme il est. Nous avons à mener à bien, malgré d'immenses difficultés, une rénovation profonde qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance, de sécurité, de joie, et qui nous fasse plus nombreux, plus puissants, plus fraternels. Nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant de peine. Nous avons à assurer le destin de la France au milieu de tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle de la paix. Nous avons à déployer, parmi nos frères les hommes, ce dont nous sommes capables, pour aider notre pauvre et vieille mère, la Terre. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler quand, sans relâche nous sommes portés à nous diviser contre nous-mêmes ! Toute notre Histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un Etat fort.

Discours d' Epinal

L'engagement que nous avions pris, nous l'avons purement et simplement tenu ! Dès que possible, nous avons invité à voter tous les Français et toutes les Françaises pour élire d'abord les Conseils municipaux et puis les Conseils généraux. Enfin, une Assemblée nationale à laquelle nous avons remis immédiatement et sans réserve, comme nous l'avions toujours promis, les pouvoirs que nous exercions depuis plus de cinq lourdes années. Entre-temps, nous avons gouverné. C'est pourquoi, soit dit en passant, nous accueillons avec un mépris de fer les imputations dérisoires (inaudible) [L'ensemble], ceci implique des institutions locales propres à chaque territoire et des institutions communes : Conseils des Etats, assemblée de l'Union française, Président de l'Union française, ministre chargé des activités communes. Depuis que le travail constitue (...) Cette nuit, par l'Assemblée nationale, ne nous paraît pas satisfaisant ! Que l'Etat ait enrayé, à la fois par l'omnipotence et par la division des partis, est-il bon, nous le demandons, de faire en sorte que les partis aient organiquement à leur disposition totale, à leur gré, à tout instant tous les pouvoirs de la République ? Alors que tout le monde constate les fâcheux effets [...] équilibrés. Dans ce monde dur et dangereux où le rassemblement des Slaves, rassemblement ambitieux, réalisé bon gré mal gré sous l'égide d'un pouvoir sans bornes, se dresse en face de la jeune Amérique, toute débordante de ressources, et qui vient à son tour de découvrir les perspectives de la puissance guerrière. La France et l'Union française n'ont de chance de sauvegarder leur indépendance, leur sécurité et leur droit, que si l'Etat est capable de porter dans un sens déterminé une responsabilité pesante et continue, les problèmes immenses du présent et de l'avenir que nous avons à résoudre. Conditions de la vie des personnes et des familles et d'abord, des moins avantagés, restauration financière, activité économique du pays, réformes sociales et morales, organisation de l'Union française, défense nationale, refonte de l'administration, positions et actions de la France dans le monde. Ces problèmes-là, comment les résoudrons-nous sinon sous la conduite d'un Etat juste et fort ? Ces convictions-là sont les nôtres. Elles ne sont pas d'un parti. Elles ne sont de gauche ni de droite. Elles n'ont pas d'autre objet que d'être utiles au pays. Ils le savent bien et elles le savent bien, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous, dont nous avons pu souvent éveiller l'esprit et toucher le coeur en leur demandant de s'unir à nous pour servir la France. Aujourd'hui, nous en sommes certains : il n'y aura pas de victoire définitive, excepté pour la clarté et pour la fermeté, qui sont au total toujours les habiletés suprêmes et d'où naîtront les institutions qui conduiront la France vers son salut et vers son renouveau, dans l'Etat républicain.

Discours sur l'élection du Président au suffrage universel, 18 octobre 1962

Discours-sur-lelection.pdf

Document Adobe Acrobat [13.6 KB]

Discours de Brazzaville

Discours de Brazzaville_220517_135324.pd[...]

Document Adobe Acrobat [1.5 MB]

Discours sur la réforme régionale, Lyon 24 mars 1968

Discours-sur-la-reforme-regionale-Lyon.p[...]

Document Adobe Acrobat [84.6 KB]